1. Stabiler Unterbau für Pflasterflächen

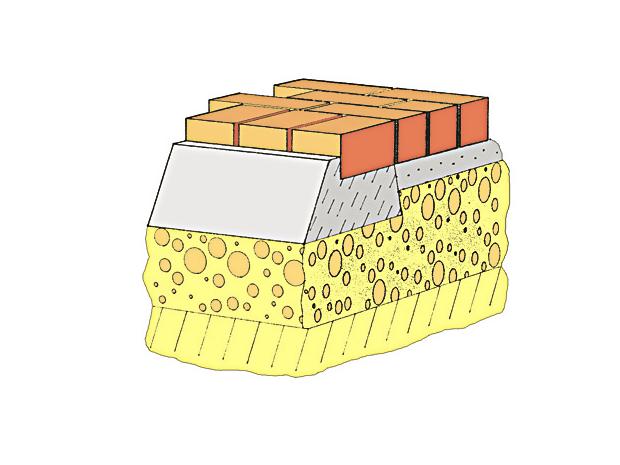

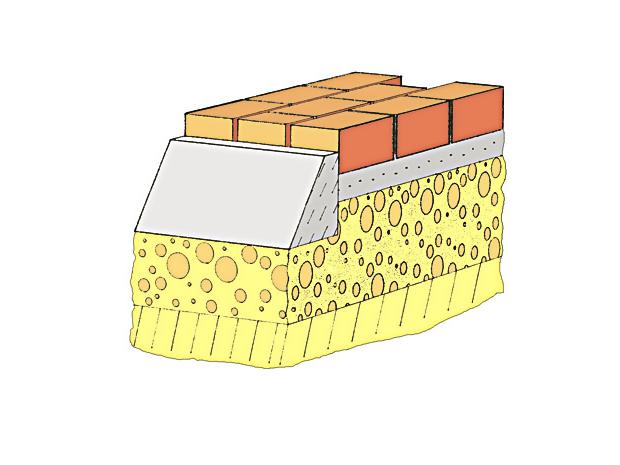

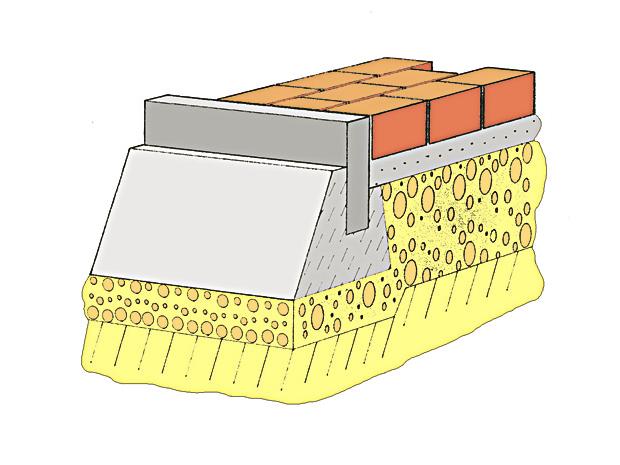

Der Unterbau ist das A und O für beste Pflasterergebnisse: Er besteht aus einer verdichteten aber dennoch porösen Tragschicht und einem Pflasterbett – beispielsweise aus Sand oder Split. Je nach Art der Belastung müssen Sie den Unterbau zwischen 5 und 50 Zentimetern einplanen.

Um die Schichten aufzubringen ist es notwendig, zunächst die zu pflasternde Fläche exakt zu markieren: Hierfür schlagen Sie Pflöcke ins Erdreich und spannen auf Höhe der definierten Pflasteroberfläche eine Richtschnur. Runde Fläche markieren Sie mit einem Zirkel aus Pflock und Schnur.

Haben Sie die Fläche markiert, heben Sie das Erdreich aus und verdichten den Untergrund. Berücksichtigen Sie dabei ein Oberflächengefälle von ein bis zwei Prozent – bei Wegen zu den Seiten hin, bei Terrassen und Einfahrten vom Haus weg. So müssen Sie keine zusätzliche Dränage legen.

Auf das so verdichtete Erdreich verteilen Sie nun Kies oder Schotter als Tragschicht (30-40 cm bei lehmigen Böden bzw. 20-30 cm bei sandigen Böden), die Sie mit einer Rüttelplatte verdichten.

Nun folgt das Pflasterbett aus Sand oder Split oder aus einem Sand-Zement-Gemisch, das Sie ebenfalls sorgfältig verteilen und gegebenenfalls mit einer Richtlatte und Wasserwaage abziehen. Das Pflasterbett nicht mehr betreten!

2. Pflastern: Randsteine setzen

Pflasterdecken brauchen grundsätzlich eine stabile Randeinfassung: Sie sichert die Pflasterränder gegen Verrutschen. Welche Randeinfassung die richtige ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Belaggröße und der Beanspruchung ab.

Für wenig belastete Gehwege reicht eine Beton-Rückenstütze aus, die mindestens zehn Zentimeter unter die Oberkante des Pflasterbetts reicht. Bei mittlerer Belastung sollten Sie zusätzlich eine Läuferreihe in Beton legen (ebenfalls mindestens zehn Zentimeter dick). Für die Rückenstütze verwenden Sie entweder Fertigbeton (B 15, Körnung 0-32, Konsistenz steif) oder mischen diesen selbst an: Zement und Kies im Mischungsverhältnis 1:6. Pro laufendem Meter Randeinfassung benötigen Sie etwa 35 Liter Beton.

Bei stark belasteten Flächen (z. B. Einfahrten) verwenden Sie zusätzlich Beton-Kantsteine oder spezielle Abschlusssteine.

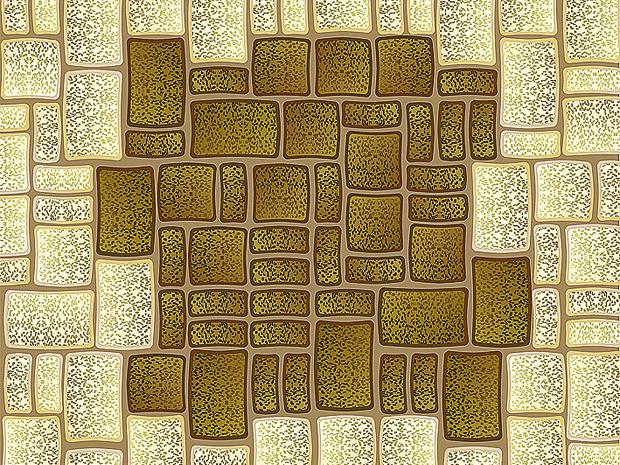

3. Pflastersteinarten

Ob Basalt, Sand- oder Kalkstein, Porphyr, Granit oder Quarzit – Pflasterbeläge aus Naturstein sind besonders beliebt für das „Wohnzimmer im Garten“. Die Verlegung erfordert allerdings etwas Geduld: Stück für Stück müssen Sie die Steine auswählen, einpassen und in einem Gemisch aus Sand und Zement fest verlegen.

Betonsteine dagegen sind robust, langlebig und preiswert und es gibt sie in vielen verschiedenen Formaten, Farben und Oberflächenstrukturen – manche Produkte sehen sogar Naturstein zum Verwechseln ähnlich. Besonders als Terrassenbelag sind Betonsteine beliebt, da sie eine besonders plane Oberfläche schaffen.

Klinkersteine bestehen aus mit Wasser angemischtem Ton oder Lehm. Die Rohmasse wird mehrere Tage getrocknet und anschließend bei 1.200 Grad Celsius gebrannt. Der Einsatz von Klinkerpflaster besitzt besonders in Norddeutschland eine lange Tradition, da hier die Vorkommen von Natursteinen geringer sind. Klinker können Sie sowohl flach als auch hochkant verlegen.

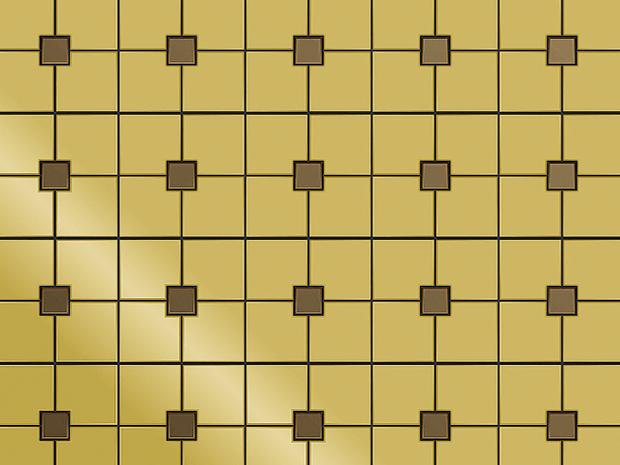

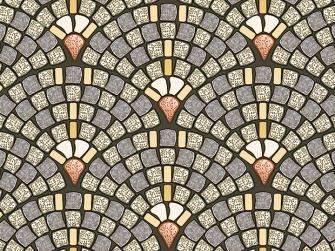

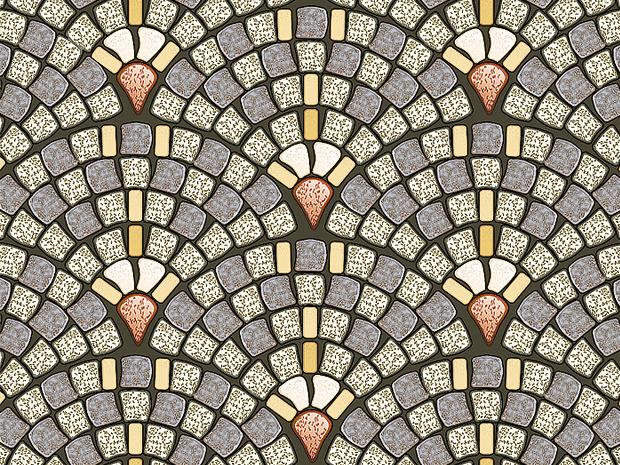

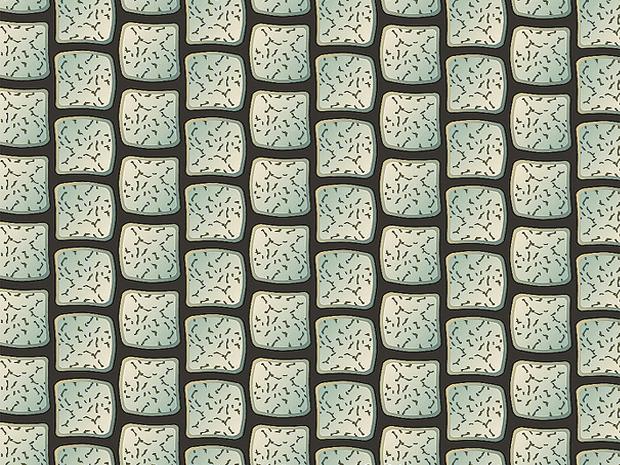

4. Verlegemuster für Pflastersteine

Die Pflastersteine können Sie in vielen unterschiedlichen Steinverbänden verlegen, zum Beispiel im klassischen Mauerverband oder moderner im Schuppenbogen.